醸造家のワイナリー通信

春が近づいてきました

今年の冬は、3月になってからまとまった雪が降りましたが、それまではほとんど雪が積もることがなく、剪定作業が順調に進みました。ちょうどピノ・ノワールの剪定作業が終わったところです。

ヴィラデストでは、今、約1ヘクタールの畑でピノ・ノワールを栽培しています。玉村が1992年に植えたのが始まりです。ピノ・ノワールは果皮が薄いため、収穫前に雨が降ると果粒が割れやすく、そこから病気が拡がることもあり、いったんは栽培を諦めていたのですが、2003年にワイナリーが開業し、そして、2004年に畑を拡大する際に、新たに植え付けをしました。ちょうどそのころに、当時おそらく日本ではほとんど手に入らなかった、オーストラリアの「MV6」というクローンを、ある苗木業者さんが海外から輸入して販売を開始した時期で、それをタイミング良く入手することができました。

ブドウの樹は種(たね)で増やすのではなく、剪定枝を接ぎ木して増やしていきます。理論的には、1本の樹の剪定枝から無限にその樹のコピー(クローン)ができますので、各地で選抜された優秀な性質をもった系統が、それぞれクローン番号をつけて管理されています。

その後も、その苗木業者さんがピノ・ノワールの新たなクローンを海外から導入するのにあわせて、ヴィラデストでも数種類のクローン(115、667、777、UCD5、Abelなど)を導入し、試していきました。なかでも、最初に植えた「MV6」は小ぶりの房で、色づきも良く、比較的割れにくい性質があり、ヴィラデストの気候条件にあっていたようです。その後は「MV6」を中心に増やしてきましたが、それぞれのクローンには糖度が上がりやすいとか、香りが出やすいとか、色づきが良いとか、様々な特徴がありますので、ひとつのクローンに絞るのではなく、いくつかのクローンが併存することがワインの味わいの複雑さにつながると考えて栽培しています。

ただ、「MV6」が割れにくいといっても、ピノ・ノワールは他の品種と比べると雨に弱いですから、収穫前に秋雨が続いたり、台風がきたりすると大きなダメージを受けます。現在はブドウの房の上にビニールをかける「雨よけ(グレープガード)」を導入することにより、雨によるダメージを大幅に減らすことができるようになりました。

ピノ・ノワールは雨が少なく、また冷涼な気候を好みます。最近は北海道のピノ・ノワールが注目を集めていますが、長野の標高の高い畑(ヴィラデストは標高850m)のピノ・ノワールは、より豊かな果実感や柔らかい味わいが特徴で、長野の気候風土を反映した魅力を充分に感じられるワインになると考えています。長野の赤ワインというと、メルローがまず思い浮かぶと思いますが、ピノ・ノワールもぜひ試してみていただければ幸いです。

1月から3月にかけては、各地の試飲イベントに出展したり、スタッフと一緒に他社ワイナリーを訪問したりなどしました。

冬の間にリフレッシュ、そして、新しい知見を得て、また新しいシーズンに向けてスタッフ一同、頑張っていきます。

|

|

|

|

ショップ、カフェは1月、2月と冬季休業していましたが、3月8日からオープンしました。2025年のシーズンもいよいよ始まります。今年もワイナリーでお会いできることを楽しみにしています!

剪定作業がはじまりました

世間より長めの年末年始休暇をとり、充電完了したスタッフは、1月中旬からブドウの樹の剪定作業を開始しました。

剪定作業では、昨年伸びた新梢を切り戻し、樹形を整えると同時に、今年の収穫量の調整も行います。数年先を見据えて枝を切る必要がありますし、一旦切ってしまうと決して元通りにはならないので、剪定作業はブドウ栽培において、最も経験と技術が必要で大事な作業といえます。

ただし、ヴィラデストには3万本近くの樹がありますので、迷っている暇はなく、残す枝を瞬時に判断して仕事を進めていかなければなりません。静かな冬の畑で剪定作業をしていると、ブドウの樹と一緒に心もリセットされ、今年が良いシーズンになるようにと期待が高まります!

2023年、2024年と異常な暑さになりましたが、2025年はどんなヴィンテージになるでしょうか。“異常気象”と言われるのが普通になっている昨今ですが、その年の気象条件下でベストを尽くし、土地の個性、造り手の個性が感じられる、おいしいワインを生み出せるように努力しますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします!!

|

|

今年、ヴィラデストでは、シャルドネからつくる「オレンジワイン」や「スパークリングワイン」も発売の予定です。発売は春以降になりますが、ご期待ください!

「オレンジワイン」は、もちろん、果物のオレンジからつくるワインではなく、オレンジ色や琥珀色のワインのことで、白ワイン用のブドウを用い、赤ワインのようにブドウの皮と果汁を接触させながら発酵します。ブドウの皮や種から抽出されるタンニン分により適度な渋みとボディ感があり、アプリコットや紅茶のような独特の香りが特徴的です。

ヴィラデストでは、過去にも2009年にごく少量のピノ・グリを原料とした「オレンジワイン」をつくったことがあるのですが、昨年は、東御市・御堂(みどう)地区の自社畑産シャルドネを原料とし、導入したばかりのコンクリートタンクを用いて「オレンジワイン」を醸しました。コンクリートタンクはステンレスタンクよりも酸素を透過しますので、抽出されるタンニン分がより柔らかい味わいになると考えています。

|

|

先日は、長野県原産地呼称管理委員会のワイン委員会で「GI長野」の審査会に参加しました。“GI” は「地理的表示(Geographical Indication)」のことで、原産地の特徴と結びついた特有の品質や高い評価を備えている産品について、その原産地を特定した表示をすること。世界的に有名なものに「ボルドー」「ブルゴーニュ」などがあります。現在、日本国内では、ワインの地理的表示として北海道、山形、長野、山梨、大阪の主な5つの産地が国税庁によって指定されています。「GI長野」は2021年に指定され、4年ほどが経ちました。「GI長野」に認定されることで、ワインの素性や品質が保証されますので、ワインショップなどでワインを選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。

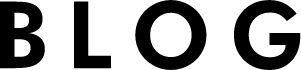

あらためてのご案内になりますが、2月1日(土)に「GI長野ワインフェス 2025」が軽井沢プリンスホテルにおいて、長野県ワイン協会主催で開催されます。長野県内約30のワイナリーが集結します。1部は酒販店や飲食店向け、2部は一般向けとなります。

ぜひ、ご参加ください!!

今年も残すところあとわずかになりました

ブドウ畑では防寒のためのわら巻きや堆肥の散布などの冬支度が完了したところですが、12月14日には初雪があり、いよいよ本格的な冬がやってきました。年末年始から1月下旬までは、栽培、醸造ともに1年で最も静かな時期で、スタッフもまとまった休みが取ることができます。しっかり休息、充電して、2025年のシーズンに備えたいと思います。

今年2024年のシーズンを振り返ってみると、年明けは暖冬でしたが、3月~4月前半は気温が低い状況が続き、ゴールデンウィーク頃には急に汗ばむほどの陽気となって例年より数日早い萌芽になりました。5月10日には、ヴィラデストを含む広い地域で霜害が発生。ヴィラデストのブドウ畑への被害は軽微だったものの、改めて自然の中で営む農業の宿命を思い知らされました。

梅雨入りは例年より遅い6月21日。開花時期に雨がぶつからず、結実が良好でした。梅雨入り後、雨がシトシトと降り続くことはなく、ブドウは順調に生育し、7月18日に梅雨明けが発表されました。今年の夏も昨年と同様で非常に暑く、収穫開始はヴィラデストでは過去最も早い9月10日となりました。猛暑の影響で酸がかなり下がるのではと予測していましたが、9月の曇天の影響で酸が下がり過ぎることはなく、例年以上に手間と時間をかけて丁寧に収穫した果実からは、2024年のヴィンテージを映し出す、ヴィラデストらしい透明感のあるワインができあがると期待しています。

先日、長野県ワイン協会のワイン研究会という勉強会で、日本ワインブドウ栽培協会(JVA)代表理事の鹿取みゆきさんが講演をされました。講演の中で最近の温暖化についてのお話がありましたが、やはりこの10年間の気温上昇は異常なものがあります。気温が上昇すると、熟期が早くなるだけでなく、病気の発生が多くなったり、ブドウの酸度が低下したりなどの問題が発生します。すぐにできる対策としては、収穫時期を早めたり、除葉の程度を弱めたりなどがありますが、長い目で見ると新しい品種への更新が必要になるかもしれません。JVAには私も理事の一人として協力していますが、北海道から九州までの理事や会員の皆さんと情報交換しながら、将来に向けた準備をしていきたいと考えています。

今年もヴィラデストを応援いただき、誠にありがとうございました。

皆さま、楽しい年末年始をお迎えください!!

来年、2月1日には長野県ワイン協会主催の「GI長野ワインフェス2025」が軽井沢プリンスホテルで開催されます。長野県内の30ワイナリーが集結する貴重な機会です。すでに12月10日からチケット販売も始まっています。冬の軽井沢で、お会いできることを楽しみにしています!!

「収穫体験ワイナリーツアー」でご来場いただきました

先月10月19日に、ソムリエ兼ワインスクール講師である佐々木健太氏と、ヴィラデスト ブランドサポーターの別府岳則氏が、「収穫体験ワイナリーツアー」としてお客様とともにご来場くださいました。

▲写真右が佐々木ソムリエ

このツアーでは、佐々木ソムリエが運営するワイン学習サービス「ホームワイン (Homewine)」の会員様20名にご参加いただき、まずはヴィラデストカフェにて、地元の食材をふんだんに使ったランチをお楽しみいただきました。

|

|

ランチの後、ヴィラデストで最も古いブドウ畑である、1992年に玉村が植栽した畑(ヴィラデスト ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ/メルロー V.V.の畑)にて、約1時間の収穫体験が行われました。

収穫体験を通じて、参加者の皆様にはブドウ栽培やワイン造りの楽しさと共に、その背後にある困難や手間についても理解を深めていただきました。

|

|

丁寧に摘み取られる果実の一粒一粒が、どのようにしてワインへと仕上がっていくのか、その過程を肌で感じていただけたものと思います。

さらに、今後は「ホームワイン」会員様向けに、ヴィラデストのワインを販売することも予定しており、この取り組みが長野ワインの魅力をより多くの方々にお伝えする機会になることを、心より楽しみにしています。

「ホームワイン」のイベント開催報告もぜひご覧ください。

https://homewine.jp/news/event_241019/

2024年の収穫がほぼ完了しました

今年は夏の猛暑の影響で、ヴィラデストでは過去最も早い9月10日の収穫開始になりました。それから、1か月以上、ほぼ毎日収穫、そして仕込みが続き、あとはカベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニョンを残すのみになりました。

|

|

9月半ばごろから、台風の影響などで日照が少なく曇りがちの天気が多かったことから、成熟のスピードが鈍り、また、気温と湿度が高い状況が続いたので、晩腐病を中心とした病気の発生もみられました。そのため、病果を取り除きながらの収穫となり、収穫に手間と時間がかかったのですが、スタッフの懸命な努力、そして、例年以上に多くのボランティアの皆さんが収穫のお手伝いに駆けつけてくださり、丁寧な作業をしていただいたお陰で、昨年並みの収穫量を確保することができました。

猛暑の影響で、酸がかなり下がりそうと予測していたのですが、9月の曇天の影響で酸が下がり過ぎることはなく、病気の被害をまぬがれた果実からは、2024年のヴィンテージを映し出す、ヴィラデストらしい透明感のあるワインができあがると期待しています。

|

|

今年は、2019年から植栽を開始した「御堂ワインブドウ団地」からの収穫も増えてきました。この畑で収穫されたブドウでは、先月新発売となった「御堂シャルドネ」(ステンレスタンク貯蔵で素直な果実感を感じる白ワイン)の2024年ヴィンテージをはじめ、スパークリングワイン、そして、シャルドネを使ったオレンジワインを今年導入したコンクリートタンクで仕込ました。ヴィラデストにはステンレスタンクをはじめ、オークタンク、コンクリートタンクがありますが、それぞれの容器で酸素透過度や保温性に違いがあり、それがワインの味わいに影響を与えます。

|

|

“兄弟ワイナリー” のアルカンヴィーニュで開催する「千曲川ワインアカデミー」10期生のみなさんも大勢が収穫のお手伝いをしてくださいました。ヴィラデスト周辺のワイナリーも増えましたので、数軒のワイナリーでの収穫ボランティアをハシゴする人もいたようです。

多くの方が関わってくださった2024年ヴィンテージのワイン。どうぞ、ご期待ください!

まだまだ暑い日が続きます

昨年2023年は、東御市では残暑が厳しく、観測史上最高の平均気温でしたが、今年も同様に暑い日が続いています。

ブドウ畑では、例年より早くブドウの色づきや糖度の上昇が進んでいますので、収穫も例年と比較して、10日ほど早まるのではないかと考えています。ただ、このところ朝晩は涼しさを感じるようになってきました。今のところブドウの状態は健全ですから、収穫までのあと1か月ほど、爽やかに晴れて、昼夜の寒暖差が大きい天候が続けば、糖度の酸度のバランスのとれた凝縮感のあるブドウになると期待しています。

昨年までは、8月下旬に「ワイン&シードルガーデン」、9月第1週目の週末に「東御ワインフェスタ」などの野外イベントを開催していましたが、この時期の野外イベントは暑すぎること、また、収穫時期が早くなる年が増え、その時期だと各ワイナリーが多忙であることなどの理由で、各イベントは別の時期に移動することになりました。

いろんな面で温暖化の影響が出ていますが、ブドウ畑での対策としては、房周りの葉を整理する除葉の程度を軽くして、ブドウ房に日光が当たり過ぎないようにする、収穫時期が早まることを予想してこまめなサンプリング分析をして備える、といったことをしています。

長い目での対策としては、これまでヴィラデストでは充分に熟さなかったカベルネ・ソーヴィニョンやカベルネ・フラン、シラーなどの熟度が上がってきているので、これらの品種を増やしたり、新たな品種の試験栽培を始めたりしています。

ヴィラデストは標高約850mの高地にありますので、温暖化によってブドウの熟度があがるなどの良い影響も多いのですが、2年連続の猛暑を受け、対策の必要性が増してきていると感じます。

2019年から植栽を開始した「御堂ワインブドウ団地」では、そこで栽培する11者・全体で約27ヘクタールに及ぶブドウ畑が生長してきました。やはりこの規模のまとまった畑は壮観で、そこから見る景色も素晴らしいものです。御堂地区でヴィラデストが栽培する約3ヘクタールの畑からは、昨年収穫したブドウで初仕込みを行いましたが、暑い2023年の気候を反映して果実感あふれるワインに仕上がりました。今秋以降に順次発売しますので、ぜひご期待ください!

2024年の収穫が近づく中、ブドウ畑では最後の草刈りや防獣柵の設置をしたり、ワイナリー内では2023ヴィンテージの赤ワインの澱引きや瓶詰め作業を進めたりなど、お盆を過ぎて急に慌ただしくなってきています。

梅雨明け、そして夏本番です

今年は、例年より遅い6月21日に梅雨入りしました。また、ブドウの開花は例年より少し早めの6月10日過ぎでした。開花時期に雨が降り低温になると、結実不良になることがあるのですが、今年は開花時期と雨がぶつからず、良好に受粉・結実したのではないかと思います。梅雨入り後は、それなりに雨が降りましたが、シトシトと降り続くこともなく、今のところ病気の発生は非常に少なく、ブドウは順調に生育しています。

そして、ここ数日は梅雨末期の大雨の様相になっていましたが、昨日7月18日、気象庁より関東甲信地方の梅雨明けが発表されました。新梢はまだまだ伸びますが、畑では摘芯アタッチメントを装着したトラクターも大活躍し、スタッフ一同、元気に畑の管理に励んでいます!

昨年は、8月が異常に暑く、気象庁ホームページのデータをみると、2023年は過去最高の年平均気温でしたが、今年も連日のように猛暑がニュースになっています。ヴィラデストのブドウ畑は、標高が約690m~920mと高い場所にありますので、今のところ、温暖化によりブドウが以前より完熟するなど、どちらかと言えば良い影響の方が多いように感じていますが、更に温暖化が進むとブドウの酸の低下や着色不良、また、雨が増えることで病気発生のリスクが高まるなどの悪影響も増えてきます。ヴィラデストでも将来を見据えて、新しいブドウ品種を試験的に栽培していますが、ブドウのためにも、人間のためにも、あまり暑くならないで欲しいものです。

ワイナリーショップでは、6月から樽熟成のブランデー「オードヴィー・ドゥ・マール」を発売しました。ヴィラデストでは、ワイナリーができたときから、蒸留酒(ブランデー)にも取り組んできました。主に、ブドウの搾り滓(かす)を蒸留したもので、イタリアでは“グラッパ”と呼ばれるタイプの蒸留酒です。搾り滓は廃棄物になるのが普通ですが、ヴィラデストでは搾り滓を蒸留してブランデーを製造し、さらに蒸留したあとは堆肥化して畑に返しています。廃棄物から逆に価値あるものを生み出すアップサイクルといえます。

イタリアの“グラッパ”は、樽で貯蔵しないホワイトブランデーが一般的ですが、一部では樽で熟成したプレミアムな“グラッパ”も製造されています。ヴィラデストでも、これまでは樽熟成しないタイプしか販売していませんでしたが、私は2007年に“樽熟成グラッパ”で有名なイタリア・ピエモンテのベルタ蒸留所で研修をさせていただいたこともあり、数年前からブランデーの樽熟成に取り組み、今回ついに販売を開始しました。

果実感と樽の風味が溶け合い、リッチで余韻の長い味わいです。数量が限られるため、ワイナリーショップ限定販売となりますが、ご来場の際には、ぜひお試しください!!

ブドウの開花が進んでいます

ブドウ畑では新梢が勢いよく伸びています。しばらくはどんどん伸びますので、枝をまっすぐ立てて整理をし、風通しや日当たりを良くすることで、病気を防いだり光合成を促したりといった作業を進めます。

先月5月10日には、ヴィラデストを含む広い地域で霜害が発生しました。ヴィラデストのブドウ畑への被害は軽微だったものの、改めて自然の中で営む農業の宿命を思い知らされました。今年は梅雨入りが遅れていますが、雨に弱いブドウにとって、この梅雨をいかにうまく乗り切るかがポイントになります。そして今、ブドウ畑では開花が進んでいます。開花から100日で収穫と言われますが、自然とうまく折り合いをつけて、今年もよい収穫が迎えられるようスタッフ一同がんばります。

ここ数年、千曲川ワインバレーでは、「千曲川ワインゴーランド」と題して5月後半の週末に多くのワインイベントが開催されています。コロナ禍で一箇所に多くの人が集まることが難しい状況の中、地域の中で複数のワインイベントを周遊するというものでしたが、コロナ後も、爽やかな初夏の気候の中でワインを楽しむイベントとして定着してきました。

5月11日、12日には、10回目となる「東御ワインフェスタ」が開催されました。このイベントを始めた頃には市内にワイナリーは3つだけでしたが、今では14となり、個性あふれるワインやフードが集まるイベントになりました。

6月1日には、「ヴィラデスト ワイナリー祭り」を開催しました。イベントの前日と翌日は雨だったのですが、当日は初夏の爽やかな天候の中で、ヴィラデストOBや日頃から交流のある飲食店の皆さんにも出店していただき、和やかに楽しいお祭りになりました。多くのお客様にご参加いただき、本当にありがとうございました!

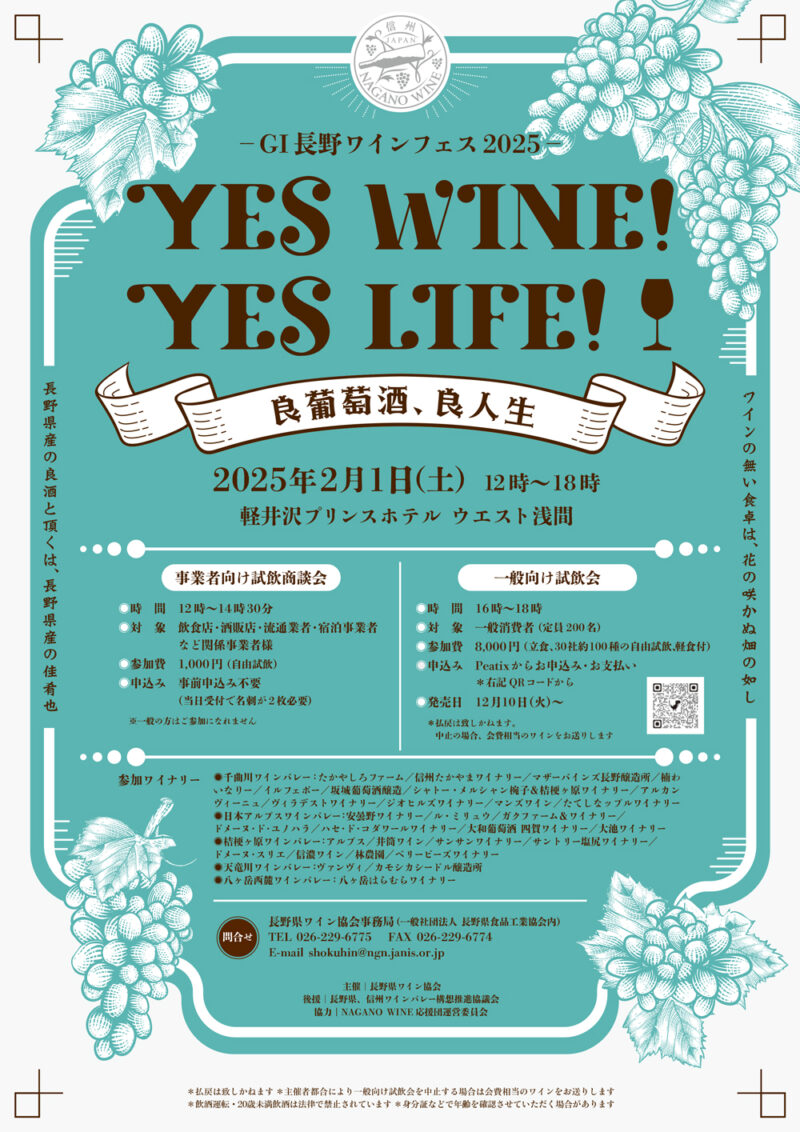

6月8日には、日本ブドウ・ワイン学会西日本地域研究会(@京都大学農学部)において、『信州上田、東御におけるワイン造りへの挑戦』というテーマで、信州うえだファームの船田顧問、藤崎さん、そして、ファームの元研修生で「千曲川ワインアカデミー」1期生でもある、スターダストヴィンヤードの星野さんと一緒にお話をさせていただきました。

信州うえだファームは、主に耕作放棄地を再生して、育成した研修生を就農させるという取り組みをされています。また、星野さんは内科医の仕事を続けながら、ブドウを育て委託醸造でワインをつくっています。この10年間の取り組みで、広大な耕作放棄地がワインブドウの畑に生まれ変わり、様々なキャリヤやバックグラウンドを持つ人たちが千曲川ワインバレーでワイン造りに関わるようになったこと、それによって、地域に変化や活気が生まれていることの価値を、私としても改めて考える時間になりました。

萌芽が始まりました

ゴールデンウィークの開始とともに、シャルドネの萌芽が始まりました。

今年は1月、2月は暖冬だったものの、3月から4月前半は気温が低い状況が続きました。しかし、このところ、急に暖かく(暑く)なって、例年より数日早い萌芽になりました。

これから5月半ばあたりまでは、遅霜のためにせっかく出た芽が被害を受けるなどの心配がありますが、萌芽前の結果母枝誘引や、休眠期の防除としての石灰硫黄合剤散布等の作業を順調に進めることができ、ホッとしています。

萌芽するとブドウの新梢はぐんぐん伸びて約2ヶ月で1メートルほどになります。新梢の誘引、雑草の管理など、これからグリーンシーズンが始まり、加速度的に畑仕事が忙しくなってきます。

ワイナリーの中では、2023年ヴィンテージワインの瓶詰めも順調に進んでいます。昨年の夏は記録的な猛暑になったこともあり、より熟した果実のニュアンスを感じる、昨年の気象条件を反映したワインに仕上がってきています。アイテムによりリリース時期は異なりますが、早いもので今年の夏頃からの発売となります。ご期待ください!!

2019年から植栽を開始した、御堂ワインブドウ団地の畑の苗木が育ってきました。

畑の間を通る道路の舗装などの整備もいよいよ終盤になり、また、御堂地区のワインのテイスティングやボトル販売を行う施設も建設中ですので、今年度中には一般のお客様も訪れることができる場所になりそうです。ヴィラデストとはまた違った角度から見渡す、千曲川の流れや日本アルプスの眺めはとても雄大です。

御堂ワインブドウ団地では、合計11のワイナリーやブドウ生産者がワインブドウを栽培しているのですが、販売施設が完成した暁には、11の生産者が集合してのイベントなどを仲間と計画してみたいと思っています。

1年前の5月8日に新型コロナウイルスの位置づけが「5類感染症」になりましたが、今年はワインイベントが各地で開催されています。

4月23日(火)には、大阪、ワインショップFUJIMARUさん主催の「Meet the Japan Wine in Osaka」が京セラドーム大阪・スカイホールで開催され、出展いたしました。日頃、東京での試飲会出展の機会が多いので、年1回のFUJIMARUさんの大阪での試飲会は、西日本を中心とした料飲店や一般のお客様にお会いできる貴重な機会です。

昨年のA.S.I. 世界最優秀ソムリエコンクールにて第3位に輝いたリーズ・チョイさんやヴィラデストのワインを香港で販売していただいているケネス・リーさんも参加くださり、忙しくも長く楽しい一日でした。試飲会の終了時刻が、京セラドームで開催されていたオリックス対西武戦の終了時刻と重なったため、電車に乗れるか心配しましたが、なんとかセーフでした!

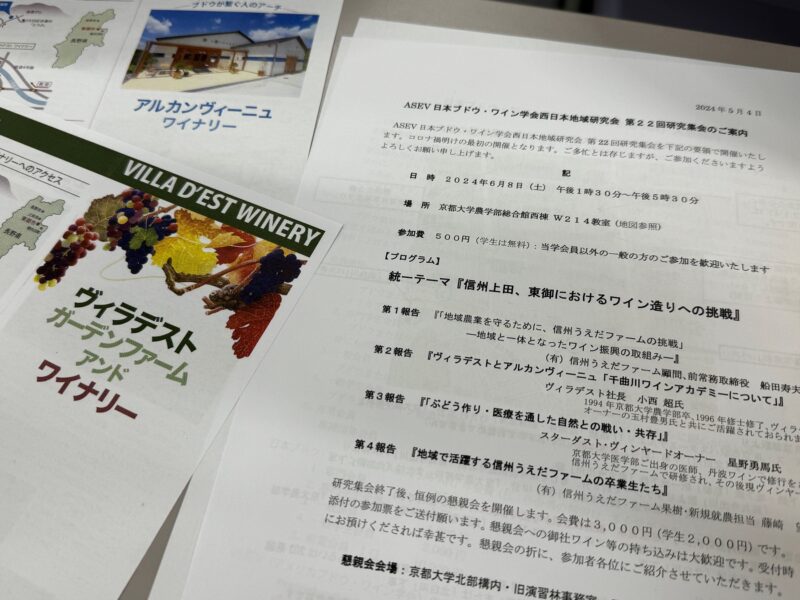

数年前から、千曲川ワインバレー東地区では「千曲川ワインバレーワインゴーランド」と題して、5月から6月にかけて千曲川流域で多くのワインイベントが開催されているのですが、5月11日(土)、12日(日)には「東御ワインフェスタ2024」が開催されます。

このフェスタは10年ほど前に当時市内に3軒だったワイナリーと行政、酒販店の方などが会議を重ねて立ち上げたのですが、このところ少しマンネリ化していたため、今年から時期をこれまでの9月から5月に変え、市内に14軒と増えたワイナリーの若手が中心になってリニューアルして開催します。

https://tomikan.jp/genre/see/event/tomiwinefesta2024/

そして、6月1日(土)には「ヴィラデスト ワイナリー祭り」が開催されます。こちらも例年は11月に開催していますが、今年は6月に時期を移して開催します。日頃のヴィラデストとは少し趣が異なり、気軽にお子様連れでも楽しんでいただけるお祭りになる予定です!

詳しい情報は、今後、ヴィラデストワイナリーのホームページ、InstagramなどのSNSで発信していきます。

多くのお客様のご来場をお待ちしています!!

ようやく春がやってきました

今年の冬は1月、2月と暖冬でしたが、一転して3月は低温で雪や雨がよく降りました。雪や雨のため、畑仕事がなかなかはかどりませんでしたが、今は剪定作業が終了し、結果母枝の誘引作業を進めているところです。桜の開花は全国的に遅れていますが、このところ急に暖かくなってきましたので、ブドウの萌芽はほぼ例年並みのゴールデンウィーク頃になるのではと考えています。

ワイナリーでは2023年ヴィンテージの瓶詰めに向けて、ワインの樽出作業などを始めました。昨年の夏は記録的な猛暑になったこともあり、より熟した果実のニュアンスを感じるワインに仕上がってきています。アイテムによりリリース時期は異なりますが、早いもので初夏頃からの発売となります。ご期待ください!!

|

|

畑仕事などが本格的にいそがしくなる前の3月には、東京でいくつかのイベントに参加させていただきました。

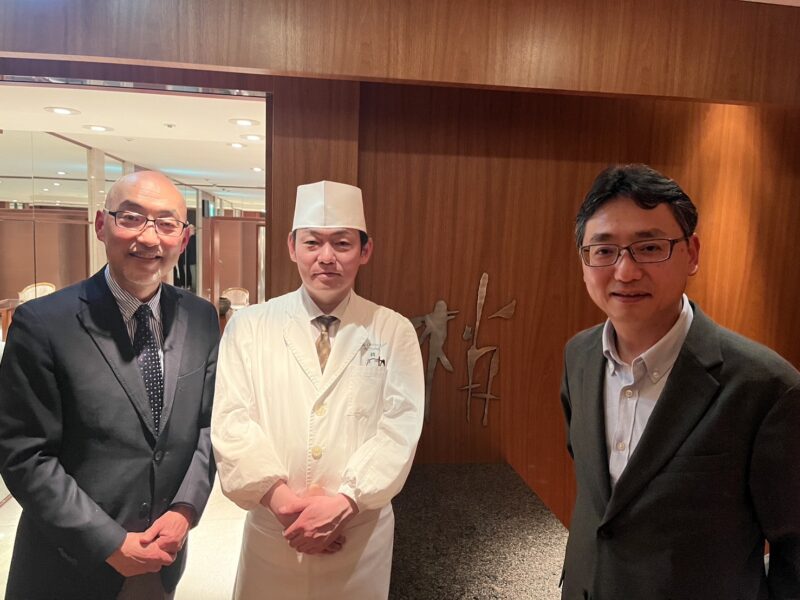

3月20日には、パーク ハイアット 東京のレストラン、日本料理「梢」様にて、スペシャルワインディナー「ヴィラデスト ガーデンファーム アンド ワイナリー」を開催していただきました。「シュヴァリエ デュ タストヴァン」を持つ内藤邦夫氏のナビゲートで小西がヴィラデストのワインやワイナリーの紹介をし、吉田料理長が創り上げる和食とヴィラデストワインのペアリングをご堪能いただきました。すべての料理とヴィラデストワインの相性がすばらしく、料理とワインが完全に一体になっているようで感動しました。また、ソムリエチームの皆さんも、完璧な状態でワインを提供していただきました。ラグジュアリーな雰囲気の中、いつも以上に、ワインが真価を発揮しているように感じました。

また、3月24日、25日には、日本農芸化学会創立100周年記念大会の「Social gathering(ソーシャルギャザリング)」に出展させていただきました。10のワイナリーと酒蔵が、その相性を考え尽くしたフードと共に各自のお酒を提供し、1000人以上の研究者や学生が参加しました。ヴィラデストは東京・新富町のcoulis(クーリ)折笠シェフ(ヴィラデストカフェの元シェフ)とコラボレーション。「ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ」には、その剪定枝を煮出した出汁で焼いたパンの上に、ヴィラデストで採れたフキノトウをつかったアイスをのせたフィンガーフードをあわせましたが、素晴らしいペアリングで大評判でした。

|

|

私自身、大学では農学部農芸化学科で学んだのですが、農芸化学は、土壌学、植物栄養学、有機化学、生物化学、微生物学などを包括し、今から思えば、すべてがブドウ栽培やワインづくりに関わる学問。大学時代には、将来ワインをつくることになるとは全く考えていませんでしたが、その縁に驚きます。大会実行委員長を務められた東京大学の東原和成先生が挨拶の中で、「ワインを飲むときには、その時に見た風景や、会った人、聞いた話などの情報を処理する脳の箇所が活発に働いていて、それらが共感覚となり記憶される」という話をされていました。「食」のサイエンスを支える研究者や学生の皆さんが、この場での体験を通じて、日本ワインや日本酒に興味を持ち、今後の活動に活かしていただければ嬉しいです!!